盛期ルネサンス|その歴史と三大巨匠の作品を解説

投稿日:(金)

目次

こんにちは。WASABI運営事務局のシナモリです。

西洋美術史において特に大きな存在感を放つ、盛期ルネサンス。

世界的に有名な作品が多く、現代に至るまであらゆるオマージュやパロディの源泉となっています。

今回は、ルネサンスの時代背景や、代表的な作品について見ていきましょう。

概要:ルネサンスとは

美術史の中では、「バロック」「ロマン主義」「印象派」など作風をカテゴリー分けし、それぞれの時代に名前がつけられています。

ルネサンスはそのうち、14世紀~16世紀頃に西ヨーロッパで興った芸術運動のことを指します。

フランス語でRenaissanceは再生を意味し、人間性の復活が大きなテーマになった時代です。

中世では、絵画や彫刻は宗教建築の装飾であり、主にキリストの物語を表すことが目的でした。

そのような時代から、古代ギリシャ・ローマ文化に回帰し、人間中心の表現を取り戻そうとしたのがルネサンスの特徴です。

コッポ・ディ・マルコヴァルド 『玉座の聖母子 』 / サンタ・マリア・デイ・セルヴィ聖堂

ラファエロ・サンティ 『カーネーションの聖母』 / ナショナル・ギャラリー

中世ではキリストや聖人の神秘性を表すため、平面的に描いたり、現実感のない背景にするのが主流でした。

そこから少しずつ画家の創意工夫が見られはじめ、より人間らしく描かれるようになっていきました。

15世紀イタリアの社会背景

ルネサンスが花開いた理由には、様々な要因が重なっています。

特に発祥の地であるイタリアでは、この時代に社会が大きく変容しました。

経済状況の変化

アニョーロ・ブロンズィーノ 『コジモ・ディ・メディチの肖像』 / メディチ・リッカルディ宮殿

彼らはパトロンとして、その地位や財力で芸術家たちを支援しました。

美術品や建築が街を彩り、富裕層や貴族から注文を受けて制作を行う工房が作られます。

職人は弟子たちに技術を継承し、芸術家同士も切磋琢磨できる環境がありました。

ヴェネツィアも貿易で栄え、東方文化の輸入品などによって商業が発展します。

都市国家は人口の増加と共に豊かになり、資本主義の基盤が築かれていきました。

キリスト教の権力低下

ジュール・ボンチャ・トマシェフスキ『アナーニの暴行』

14世紀頃、聖職者たちの権力を疑問視する動きが起こり、ローマ=カトリック教会の権威が揺らぎはじめます。

大シスマの流れを受けて、聖書主義など教会の体制を批判する声が高まり、宗教改革の源流ともなりました。

富裕層の市民が力を持ち、芸術は宗教の為だけの物ではなくなっていきます。

教会側もまた芸術家を寵愛し、作品の力で権威をアピールしようとしていましたが、宗教画の場合にも、個人の創意や実験的技巧が含まれるようになりました。

※大シスマ…1378年~1417年、教皇がローマ、ピサ、アヴィニヨンに並立したことによる教会大分裂。カトリック教会の政治的影響力が分散・低下した。

学問の発展

出典:Pixabay

コジモ・ディ・メディチはプラトンに強い関心を抱き、著書を翻訳させました。

フィレンツェの知識人たちの間でプラトン思想が注目され、芸術家たちにも大きな影響を与えました。

ミケランジェロも、少年期からメディチ家主催のプラトン・アカデミーに参加しています。

学問と芸術の融合はルネサンスの大きな特徴であり、人類の技術進歩をもたらした重要なテーマです。

古代彫刻の発掘

ラオコーン像 / ピオ・クレメンティーノ美術館

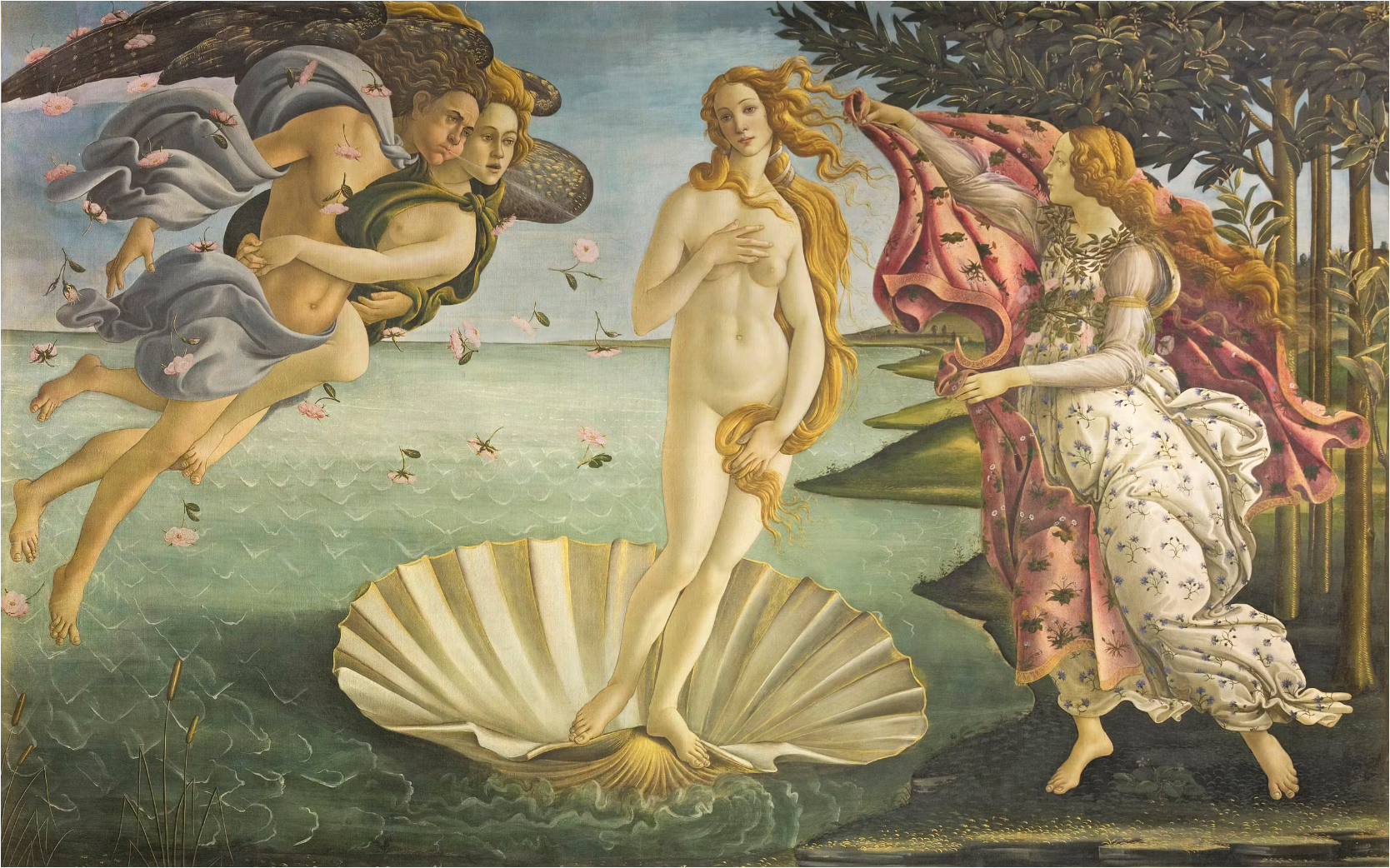

メディチのヴィーナス

古代文化が見直されたことを機に、その手法を研究し、取り入れる動きが活発になりました。

若い芸術家たちは、メディチ家がコレクションした古代彫刻から学びを得ました。

聖書や神話を忠実に描くだけでなく、人間性豊かな表現で、画家自身が美しいと考える構図や、挑戦的な描写を生み出していきました。

ルネサンスが世界史の授業でも解説されるのは、美術に留まらず人々の意識を大きく変え、新しい価値観を生み出した時代であるためです。

技術や金融システムにも変革をもたらし、日本の現代社会にも様々な影響を与えています。

ルネサンスの変遷

ルネサンスは14世紀に興り、15世紀ごろ全盛期を迎え、その後16世紀まで続きました。

1. プロト・ルネサンス (1300年~1400年)

2. 初期ルネサンス (1400年~1475年)

3. 盛期ルネサンス (1475年~1525年)

4. 後期ルネサンス (1525年~1600年)

このように大きく4つの時期に分けられています。

15世紀にフランドル地方で興ったものは北方ルネサンスと呼ばれ、ヤン・ファン・エイクにより油彩画法が確立されました。

『玉座の聖母子』 11世紀初頭 オシオス・ルカス修道院

盛期ルネサンスに至るまでには、宗教美術が変化していく流れがありました。

あくまでキリスト教のために作られていた様式から、ゴシック建築の隆盛に伴い、人々の感情に訴えかける描写が増えていきます。

そして「西洋絵画の父」ジョットの登場により絵画表現に革命が起き、影響を受けた画家たちがヨーロッパ各地に広めていきました。

彼らは理想の美を求めて、色彩鮮やかに、優美な姿で聖人を描くようになりました。

ジョット『荘厳の聖母』 / ウフィッツィ美術館

シモーネ・マルティーニ 『聖母子』 / メトロポリタン美術館

彫刻が立体的になっていくのに伴い、少しずつ奥行を表現したり、人物に陰影をつけたりと、画家自身の創意工夫も見られ始めます。

こうして新たな表現が繋がっていき、ルネサンスへの道筋が作られていったのです。

透視図法の確立

フィリッポ・ブルネレスキ

フィリッポ・ブルネレスキ 『キリストの磔刑』 / サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂

ブルネレスキは初期ルネサンスの祖と呼ばれる彫刻家・建築家で、透視図法を再発見し提唱しました。

古代から研究されてはいましたが、ブルネレスキが改めて確立したことにより、芸術表現は大きく進歩します。

また、彼は肉体を正確に描写するため、モデルを使って実物を見ながら神の姿を創るという手法をとりました。この点も、古代ローマ時代への回帰になっています。

遠近法を本格的に絵画に取り入れた、マザッチョのような画家も現れました。

マザッチョ 『三位一体』 / サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂

マザッチョ 『貢の銭』 / ブランカッチ礼拝堂

このように、画家たちは互いに影響を受けながら、自分たちが生きる世界=人間そのものを描こうとしました。

ルネサンスの語源には「死からの再生」という意味が含まれています。

それまでの芸術様式、神を中心とした封建的な暗黒時代からの解放を求めていたのです。

盛期ルネサンスの画家たち

西洋美術史の中でも、この時代は特に有名な芸術家が活躍しました。

レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロはルネサンス三大巨匠と呼ばれ、歴史に残る名作を生み出しました。

彼らの技術は卓越し、生涯をかけて理想の美を追求し続けました。

もちろん注文主を満足させる必要があり、引き続き聖書も画題となりましたが、その中にも斬新な表現や精神性を込めて人々を驚かせました。

今回は三大巨匠の代表的な作品と、描かれているものについて見ていきましょう。

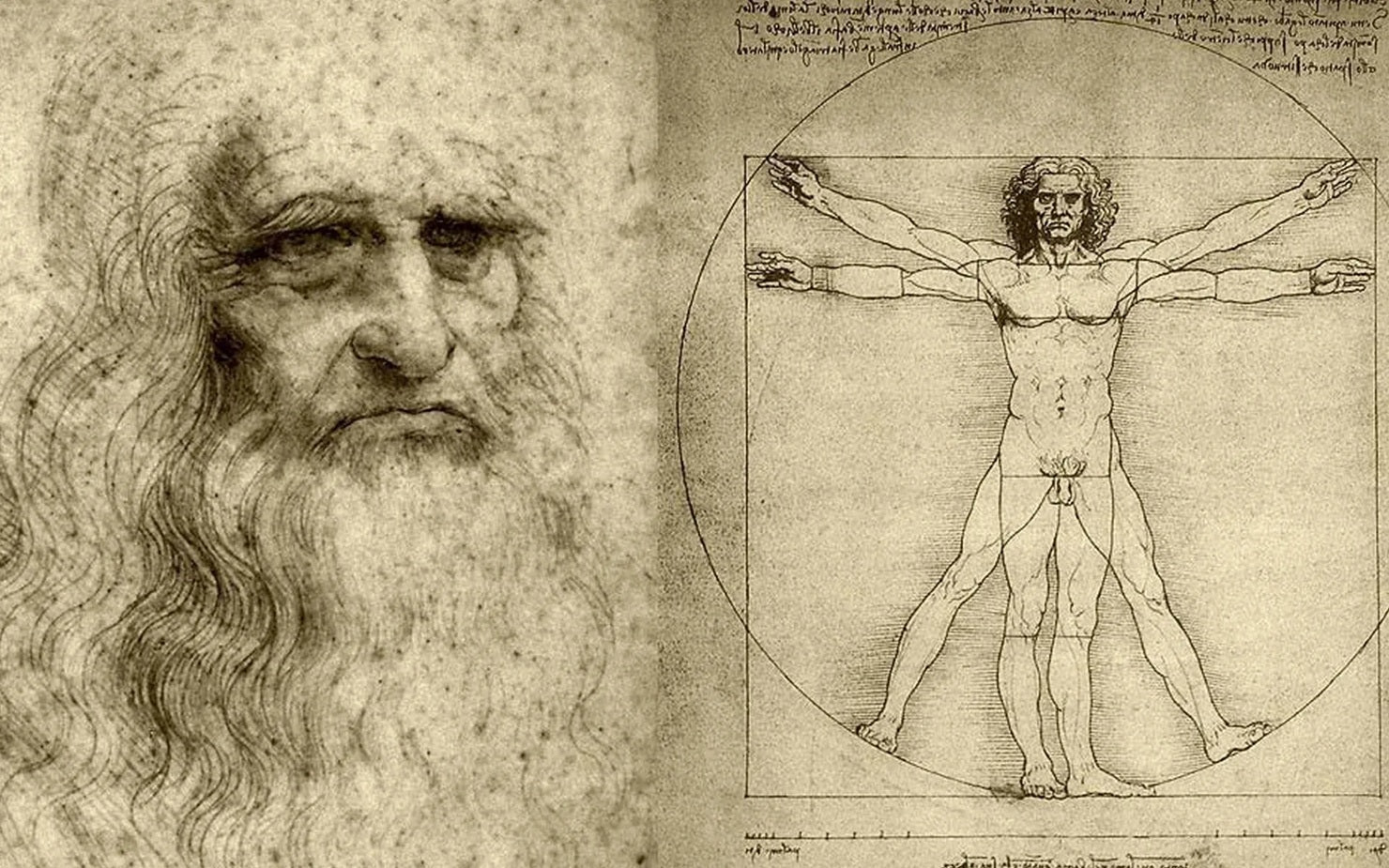

レオナルド・ダ・ヴィンチ

レオナルド・ダ・ヴィンチ

世界一有名な絵画と言われる『モナ・リザ』は、レオナルド晩年の作品です。

その境地に至るまでに、様々な分野の研究を積み重ねていました。

子供のような好奇心と並々ならぬ努力で、多岐に渡り偉業を残した万能の人として知られています。

レオナルド・ダ・ヴィンチ 『洗礼者ヨハネ』 / ルーヴル美術館

レオナルドの作品は特に人物の表情が魅力的です。

一度観たら印象に残り続ける強さがあり、大人数を描いても、それぞれの関係性や心情が伝わってきます。

彼は「人物を描くなら、その人物が心に抱いているところを十二分に表現するだけの動作をさせねばならぬ」と手稿に書いていました。

レオナルド・ダ・ヴィンチ 『ブノワの聖母』 / エルミタージュ美術館

キリストはマリアの手に触れながら、十字型の白い花を見つめています。

この花の形と、マリアがもう一方の手に持つオリーブの枝は、キリストがオリーブ山で逮捕されて十字架にかかることを暗示しています。

母親が我が子に向ける慈しみと、受難を予見し憂いを帯びたキリストの表情を見事に描き出しています。

モナ・リザとは?|万能の天才が描いた謎と魅力を解説

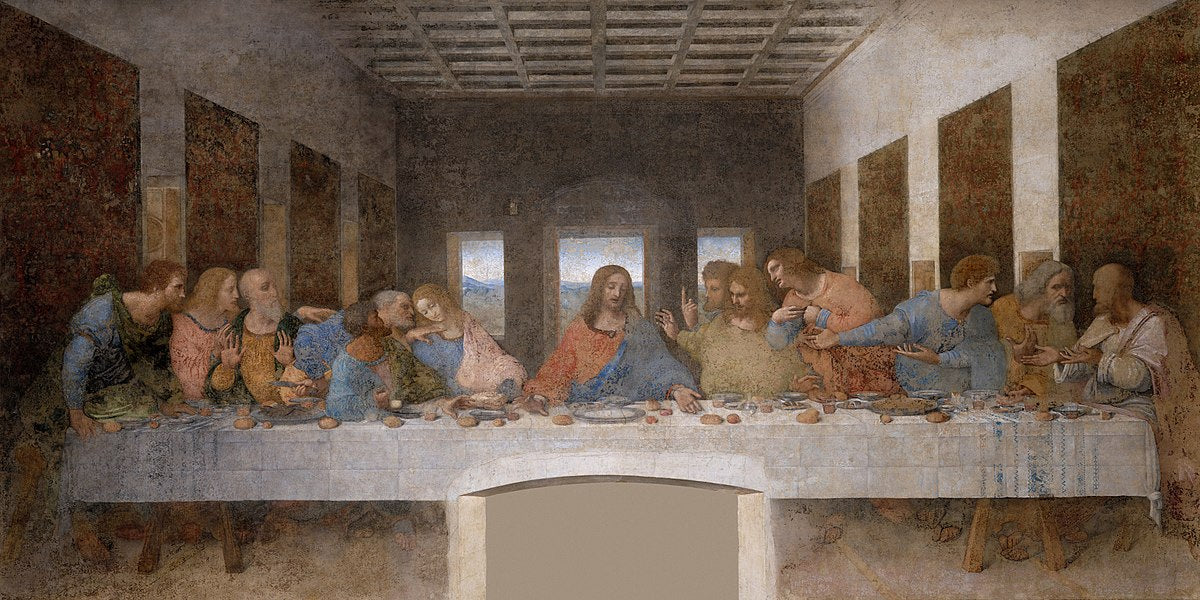

最後の晩餐 | 時代をつなぐ奇跡の名画

レオナルド・ダ・ヴィンチに学ぶ、人生のヒント

ミケランジェロ・ブオナローティ

ミケランジェロ・ブオナローティ

『ダヴィデ像』に見られる螺旋状の構図や、デフォルメなどの演出的な誇張表現は、マニエリスム(後期ルネサンス)につながっていきます。

ラウレンツィアーナ図書館の階段はマニエリスム建築、カンピドリオ広場は後のバロック建築の先駆けとなっています。

絵画、彫刻においては、人間の肉体美を巧みに表現しました。

代表作は別の記事で詳しくご紹介していますので、今回は『ピエタ』の完成後に制作された『ブルージュの聖母子像』を見てみましょう。

ミケランジェロ・ブオナローティ 『ブルージュの聖母子』 /聖母教会

こちらの作品では二人共に、この先に待ち受ける受難を憂いているのかもしれません。

これが石だとは思えない程に、赤ん坊のやわらかな肉付きや、布の質感が表現されています。

ミケランジェロは若くして古代彫刻に学び、人体解剖を行うなど熱心に探究を続けました。

生前から高い評価を受け、その作品は「神の如き」と称されていました。

勇気の象徴 |ミケランジェロ作・ダヴィデ像

教皇選挙の舞台|システィーナ礼拝堂とは?

孤高の天才、ミケランジェロの生涯

ラファエロ・サンティ

ラファエロ・サンティ

ラファエロは1483年にウルビーノで生まれ、その生涯をわずか37年間で終えました。

三大巨匠の中では最も若く、短い人生だったにも関わらず多くの作品を残しています。

大規模な工房を持ち、分業することで大量の注文に応えていました。

育ちが良く優雅な人物で、権力者たちにも気に入られた為早くから出世しました。

また、弟子の美少年を寵愛したレオナルド、孤高のミケランジェロとは異なり、女性関係は華やかでした。

ラファエロが描く優美な女性像は、「女性を描くには、実際に多くの女性を観ることが必要である」という持論を体現しています。

ラファエロ・サンティ 『ヒワの聖母』 / ウフィッツィ美術館

ラファエロ・サンティ 『大公の聖母』 / パラティーナ美術館 (ピッティ宮殿)

ラファエロは優れた観察眼と吸収力で、他人の作風から学ぶ能力に長けていました。

師匠のペルジーノは勿論、先んじて活躍していたレオナルドやミケランジェロからも技術を取り入れ、自分の作品に昇華させました。

アテネの学堂

ラファエロ・サンティ 『アテネの学堂』 / ラファエロの間

ラファエロの代表作、『アテネの学堂』は、1508年、教皇ユリウス2世の依頼で制作されました。

この場所はユリウス2世の書斎で、他の面にも壁画が描かれています。

題材は宗教画ではなく、古代ギリシャの学者たちが神殿のような場所で議論を交わしている様子です。

画面には60人ほどが描かれていますが、配置から大まかに7つのグループに分けることができます。

ラファエロ・サンティ 『アテネの学堂』 / ラファエロの間

階段を基準に上下に分け、上段の中心に立つ二人と、左右に分かれて議論する人々。

下段左には本を開くピタゴラス、机で書き物をするヘラクレイトス。

右側には足を投げ出して座るディオゲネス、コンパスで図を描くユークリッドと、地球儀を持つプトレマイオスのグループもあります。

これら7つのグループは、それぞれ代表する学者が擬人像となり、自由七学芸を表しているといわれています。

左:プラトン 右:アリストテレス

真ん中にいる二人はプラトンとアリストテレスで、彼らが表す哲学は自由学芸の中でも上位とされ、画面の中心に置かれています。

ピタゴラスは数学、ユークリッドは幾何学、プトレマイオスは天文学の象徴です。これらに音楽、文法、修辞学を加えた7つの学問が一堂に会しているのです。

三大巨匠の集結

そしてこの作品には、実在の人物がモデルとして描き込まれています。

プラトンはレオナルド・ダ・ヴィンチ、ヘラクレイトスはミケランジェロです。

ヘラクレイトス (=ミケランジェロ)

右側のグループでこちらを見つめているのが、ラファエロの自画像。

ラファエロの自画像

左側で白い服を着ている哲学者ヒュパティアは、恋人マルゲリータの姿だと言われています。

ヒュパティア (=マルゲリータ)

コンパスを持つユークリッドは、建築家ドナート・ブラマンテの姿です。

背景となっている建物のディティールに、ブラマンテが携わったとされています。

ユークリッド (=ドナート・ブラマンテ)

一点透視図法で描かれていることに加え、建物の天井アーチや床の模様が、鑑賞者の目線を奥へ導きます。

実際にこの絵を観た時には、まるで自分もその場にいるかのような感覚になりました。

それは遠近法だけでなく、実際にある右側の窓から入る光を基準として影を描いたことも影響しています。

学問の象徴と、活躍した芸術家たちの姿、そしてラファエロ自身を一画面に描いた、盛期ルネサンスの縮図とも言える作品です。

まとめ

ルネサンスの前後で、西洋美術は大きく形を変えました。

そして、それまでの時代からの源流があり、実験的試みがあってこそ花開いたものでした。

「美しいと感じ、美しい物を作り出そうと取り組むこと、それこそが魂の喜びである」とミケランジェロは述べました。

もちろん、それまでの宗教美術にも神秘的な魅力があります。

しかし、職人ではなく芸術家として、自由に美を追求できるようになったことは、ルネサンスの大きな功績だったのです。

西洋美術史全体の流れや、各作品の解説記事もぜひ参考にしてみてください。

西洋美術史に起こった大革命!初期ルネサンスってどんな時代?

▶︎ 西洋美術史の流れを知る

西洋美術史とは?各時代の特徴や有名な作品をわかりやすく解説!

ゴシックとは何か?建築様式と絵画を解説