西洋美術史に起こった大革命!初期ルネサンスってどんな時代?

投稿日:(水)

目次

こんにちは。コンテンポラリーダンサーのしょうこです!

今回は西洋美術史から、初期ルネサンスのアートについて、ご紹介していきたいと思います。

政治や経済の変化により、個人を重んじる人間中心の人文主義に遷移していった時代。

アートにも劇的な変化の流れが起こって行きました。

国内でも人気の高い初期ルネサンスの美術の世界、一緒に覗いてみましょう。

第1章 初期ルネサンス美術とは(時代背景)

初期ルネサンス美術は14世紀から15世紀にかけて、イタリア・フィレンツェで起こった芸術運動です。

ルネサンス(Renaissance)とは、フランス語で「再生」「復興」という意味で、古代ギリシャ・ローマ世界の秩序を規範とし、「古典復興」をスローガンとしていました。

その少し前までは、キリスト教最盛期の時代。

字面だけを見るとあたかも、

これまでの窮屈なキリスト教主導の時代から一転、古代ギリシャ・ローマ時代の栄光をもう一度!

みたいな革命の歴史が連想されてしまうような気がしますが...

実態は少し、状況が違っていました。

ジョット・ディ・ボンドーネ『Lamentation』/ スクロヴェーニ礼拝堂

そしてルネサンスへ

そもそも、中世ヨーロッパにおいて、それ以前の古代ギリシャ・ローマ文化が衰退したのかというとそうではありません。

古代ローマでは、人間は万物の尺度である、という哲学者の言葉もあったように、ヒューマニズム(人間の理性と教養を重視し、個人の価値を認める思想)が重視されていました。

その後、ローマ教皇の勢力拡大とともにキリスト教が各地に布教され、

それまでのヒューマニズムの考え方に代わり、キリスト教の思想が中心になっていきましたが、

もともと新約聖書はギリシア語で書かれていたり、

神学とギリシア哲学を融合したスコラ哲学が誕生したりなど、

中世の時代にも、古代ギリシャ・ローマの文化研究は継続して行われていたようなのです。

移り変わるニーズ

では、ルネサンスとは、どのような時代だったのでしょうか。

当時、教会が圧倒的な権力を誇っていた時代。徐々に教会間での権力争いが勃発していきました。

対して、十字軍の資材の供給や東方諸国との貿易が栄え始めたことで、周辺の市民は生活が潤い、力を増して行きます。

特にイタリアのフィレンツェでは、繊維業や金融業が発達。市場の盛況と共に市民の多くが起業することで市場に参入しようと大賑わいでした。

折角の大儲けチャンスを横取りされまいと、当時の有力者たちは市場統制のため、承認制のギルドを発足。ギルドに登録してないと商売しちゃダメ!みたいな感じ。

(現代のアニメやゲームを嗜む方々には、身近なワードかもしれませんね。ギルド。)

さらには独自の通貨の発行や、ギルド代表者たちによる自治国家なども作られていくようになったり、教会権力が世俗化して行ったり...

つまり、これまでの教会一強の図式に、政治的な実権を持つ富裕層市民が食い込んでいったんですね。

それにより、これまでは国、もしくは教会からの委託を受けて宗教画を描いていた画家たちに、新しく”お金持ちの市民”というパトロンが登場します。

メディチ家

中でも、当時かなりの財と権力を成し、芸術分野への投資にも熱心だったのが、メディチ家の人々。

メディチ家のような富裕な商人や銀行家たちは、芸術家や学者を保護することで、自分たちの名義で芸術作品や美しい建築物を制作。都市の繁栄や自身の権力を可視化して現す物として、政治的に利用していました。

アンドレア・マンテーニャ『カルロ・デ・メディチの肖像』/ ウフィツィ美術館蔵

クライアントやニーズが変遷していった初期ルネサンスの時代ですが、依然として画題には宗教画、古代神話が使われていましたし、教会権力がルネサンス以降に衰退していったわけではない、というところはポイントなので、ぜひ覚えていてくださいね。

ところで、なぜこの時代に改めて古代ギリシャ・ローマの文化が注目されたのかというと、ベースとなったその人文主義の考え方に秘密がありました。

詳しくは、この後の初期ルネサンス美術の特徴で紹介して行きます。

第2章 初期ルネサンス美術の特徴

ここからは、初期ルネサンス美術の特徴を詳しくご紹介していきます。

1.感情豊かに描かれる人々

中世ヨーロッパの美術作品では、教会が唱えた「人生(現世)は苦しみの世界である」という考えから、キリストや聖母マリア、使徒たちの表情は真顔だったり、なんとなく悲しそうな顔で描かれるものが殆どでした。

当時のキリスト教では、現世での苦しみを耐えたものだけが天国へ行けるとされていた為、楽しくなさそうな顔を描くことが宗教画にふさわしいとされていたんですね。

しかし、ルネサンスの時代に入っていくと、人々の心情や感情の表現を描いた作品が数多く制作されます。

ジョット・ディ・ボンドーネ『Lamentation』/ スクロヴェーニ礼拝堂

天使一人一人の背景や感情が伺えるような、色んな表情をしていますよね。

市民に経済力が付き、どんどん元気になっていったこの時代、ギリシャ・ローマで重視されていた人間中心の考え方、ヒューマニズムが改めて採用されるようになって行きました。

絵画の中の登場人物が、単なるアイコン的に描かれるのではなく、その背景や人間性に焦点が当てられ、想像を膨らませられる作品が多く誕生して行きました。

2.遠近法の発明と徹底した写実主義

これまでの宗教画は文字の読み書きができない人々、異なる言語を話す人々にキリスト教を布教する道具という側面もありました。

中世の絵画は「信仰対象を崇拝するための窓」であり、現実的に描くことよりも分かりやすく宗教のメッセージや、決まりごとを描くことが求められていたのです。

ですから、登場人物が横一列で均等に並べられていたり、全員完璧に真横を向いていたり、描かれる人々もアイコニックな描かれ方をしていました。

しかし、1416年頃、フィリッポ・ブルネッレスキによって一点透視図法が開発されたことをきっかけに、科学的な観点や技術が絵画に応用されるようになって行きます。

科学の発展を受けて遠近法や明暗法などが開発されることで、よりリアルに近い写実的な作品がどんどん生み出されて行きました。

マサッチオによる『聖三位一体』という作品はこの手法を上手く活用し、遠近法の効果を提示したと言われています。

このように補助線を引いて見ると、キリストの磔にされている台座の下のところに消失点がおかれ、

天井のアーチや台座の奥行きが一点透視図法の手法を用いて描かれていることが良くわかります 。

3.増えていく画題

市民のパトロン、クライアントが誕生してから、画家たちに対するニーズは多岐に渡るようになって行きます。

初期ルネサンスからは、富裕層の市民たちが自身の権力を示すために肖像画を依頼するようにもなったのです。

それを機に、画家たちには、依頼者それぞれの内面や特徴、地位を表現する為の試みが始まります。

パオロ・ウッチェロ『ジョン・ホークウッドの肖像』/ サンタマリア・デル・フィオーレ大聖堂

第3章 初期ルネサンスを代表するアーティストたち

ここからは初期ルネサンスを支えた代表的な3人のアーティストたちを紹介して行きます。

1.ジョット・ディ・ボンドーネ

皆さんの中にはジョットという名前に聞き覚えのある方もいるかもしれません。

彼は初期ルネサンスにおいて革新的な影響を与え、後に「西洋美術史の父」として知られた人物です。

彼の作品は、それまでの宗教画の持つ神聖さや象徴としてのニュアンスを保ちつつ、最新の奥行き感を表現する技法を用いて描いた、まさに中世からルネサンスへの橋渡し役を担ったと評されています。

『オニサンティの聖母』

ジョット・ディ・ボンドーネ『オニサンティの聖母』/ ウフィツィ美術館蔵

最初にご紹介するのはこちらの作品。

背景は中世の宗教画同様に、神聖な空間表現のための金地背景が用いられていますが、

この作品の奥行き表現はかなり画期的でした。

まずメインである聖母子の様子をよく見て見てください。

纏った布に浮き出てくる体のラインが柔らかく自然に表現されています。

これまでの宗教画でも、服のひだの表現などはありましたが、その下にある、人体の曲線や凹凸、質量感がこれほど描かれているのはジョット 以降と言われています。

また、マリア様が腰掛ける椅子のような構造物も、上のアーチ部分が特に見やすいと思うのですが、ぐわんと凹むように陰影がついているのがわかります。

因みに、彼の師であるチマブーエが描いた聖母子像がこちら。

構成はかなり似ていますが、その奥行き表現を比べてみると、明らかにこの二枚の間に革新的な変化が訪れたことがわかりますね。

ジョバンニ・チマブーエ『荘厳の聖母子』/ ウフィツィ美術館蔵

『ユダの接吻』

ジョット・ディ・ボンドーネ 『ユダの接吻』/ スクロヴェーニ礼拝堂

続いてはこちらの一枚。

裏切り者のユダがキリスト教に反発したローマ兵を引き連れ、「私が口づけをする者がイエスである」と、イエスに近づいた際の様子を描いた一枚です。

これまでの宗教画は明らかに違う点は、作品から感じられる躍動感。

まるで、棒を持った兵や弟子たちの揉み合う声や立ち上る土埃、

そして静かに交わされる、ユダとイエス様の会話がドラマのワンシーンのように見えてくるようです。

この作品、実はユダとキリストを中心に放物線状に広がって行くような構図で描かれています。

こちらにも、補助線を入れてみましょう。

人々が手に持つ棒や、視線の中心に、この作品の主題であるイエス様とユダの姿が置かれています。

我々は知らず知らずのうちに、周囲の喧騒に縁取られた、二人の間の張り詰めた空気に飲み込まれてしまうという、とても緻密に仕組まれた構成なのですね。

これまでは布教の為のアイコンとして用いられた絵画に、我々の生きる次元と同じく時間の流れという概念が組み込まれた、大きな転換期だったと言えます。

2.マサッチオ

ルネサンス三巨匠の一人と称されていたマサッチオ。マザッチョとも呼ばれることがあります。

まるで生きているかのように人物とその動作を捉える技術や3次元描写の能力が高いことで有名です。

彼は27歳という若さでこの世を去りましたが、その短い生涯で美術史史上に残る偉業を成し遂げた人物です。

彼もまた、ジョットと同じくその遠近感や肉体を自然に描いたことで有名ですが、ジョット作品よりも、我々現代人にとってナチュラルに感じられる作品が多いのではないでしょうか。

これは、言い換えるとこれまでの普通を塗り替え、新しい絵画のスタンダードを作り出した人物がマサッチオ その人だったということでもあります。

『聖三位一体』

彼の表現の凄さが最も分かりやすいのがこちらの作品。

これはブルネッレスキによる一点透視図法を利用して描かれました。

当時これほど立体感のある作品は画期的で、人々を実際に壁に穴が空いているかのような錯覚に陥らせる、と賞賛されました。

ジョットの作品にも、確かに自然な奥行き感を感じましたが、こちらはより幾何学的で、奥行き、出すぞー!という強い意志が感じられますよね。

『聖アンナと聖母子』

こちらは師匠のマソリーノと共同で製作したと言われている作品です。

真ん中の女性が聖母マリア、抱えられる赤ん坊はイエス・キリストで、後ろに立っているのが、マリア様の母、聖アンナです。

マソリーノが描いた背景や天使、聖アンナはゴシックの様式美を残した画風で描かれており、対してマサッチオが描いた聖母子像は肉体の質量感がしっかりと出ている、

技術と様式の対比がよく出ている、歴史的にみても重要な作品です。

この作品で注目して欲しいのが、登場人物の描き方です。

この作品では、聖マリアを神の母、ではなく一人の母親として、イエス様を神ではなく、やんちゃな男の子、のような雰囲気を持たせて描かれた最初期の作品だと言います。

この頃主流になってきた写実表現が、肉体だけではなく、モチーフになる人物の人間性や内面までも影響してきている、というのが良くわかりますね。

3.サンドロ・ボッティチェリ

1445年 フィレンツェに生まれたボッティチェリは、とても愉快な性格で、冗談やいたずらを好む、友人も多い性格だったと言います。

彼の代表作は歴史や美術史の教科書にも載るほど著名な作品ばかり。

恐らくみなさんも一度は見たことがあるのではないでしょうか。

『春(プリマヴェーラ)』

まず最初はこちらの作品。『春(プリマヴェーラ)』です。

サンドロ・ボッティチェリ『春(プリマヴェーラ)』/ ウフィツィ美術館蔵

日本にもおそらくファンの多いこちらの一枚。

作中の登場人物たちを紹介していきます。

右から、西風の神、ゼフィロス。

隣にいる妖精クロリスを拐おうとします。

そのまたお隣に描かれているのは花の女神フローラ。クロリス がゼフィロスに拐われた後、力を与えられ女神に変身した姿です。

真ん中には4月(April)の語源にもなったアフロディテ。(英名:ヴィーナス)

美と豊作、肉欲(生殖)を司る女神です。そのお腹は少し膨らんでいるよう。

頭上にはキューピッドのエロスが飛んでいます。

その左に描かれている三人の女性はアフロディテの侍女であった三美神、アグライアー、エウプロシュネー、タレイアの三人。

左端の男性は神の使者、ヘルメス。(英名:マーキュリー)

因みに彼の母、女神マイアは5月(May)の語源とされています。

4月・5月の象徴的な人物たちや、春・花・愛や美の女神たち...

なるほど、『春』というタイトル通りとても華やかな構成です。

シンプルに解釈すると、ギリシャ神話の登場人物たちのストーリーが流れていくような作品に見えますが、実は、この絵には隠されたテーマがあるのです。

真ん中に描かれるアフロディテの背景だけ、茂みが抜けていて浮き出ているように見えませんでしょうか。

サンドロ・ボッティチェリ『春(プリマヴェーラ)』/ ウフィツィ美術館蔵

まるで、光輪のように見えませんか?

キリスト教で聖人につけて描かれる光輪ですが、光輪のある懐胎した女性は誰だったでしょう。

そう、マリア様ですよね。

この作品はギリシャ神話とキリスト教の例話を巧みに融合して描かれた作品なのです。

ボッティチェリの作品はかなり構成が凝っており、先ほどご紹介した遠近法、明暗法などによる写実性に加え、

当時流行していた、ネオプラトニズム(古代ギリシャの哲学者、プラトンの教えを土台に、キリスト教の神秘主義的要素を加えたもの)を作品の内部に落とし込むことに成功しました。

また、この作品はメディチ家が私的な装飾品として製作依頼をした作品だったのですが、彼らの頭上に描かれたオレンジは、メディチ家の家紋を連想させるという意図で描かれたとか。

きちんとクライアントへのサービスも忘れず盛り込まれていたのですね。

同じ着眼点で、もう一枚彼の作品を見てみましょう。

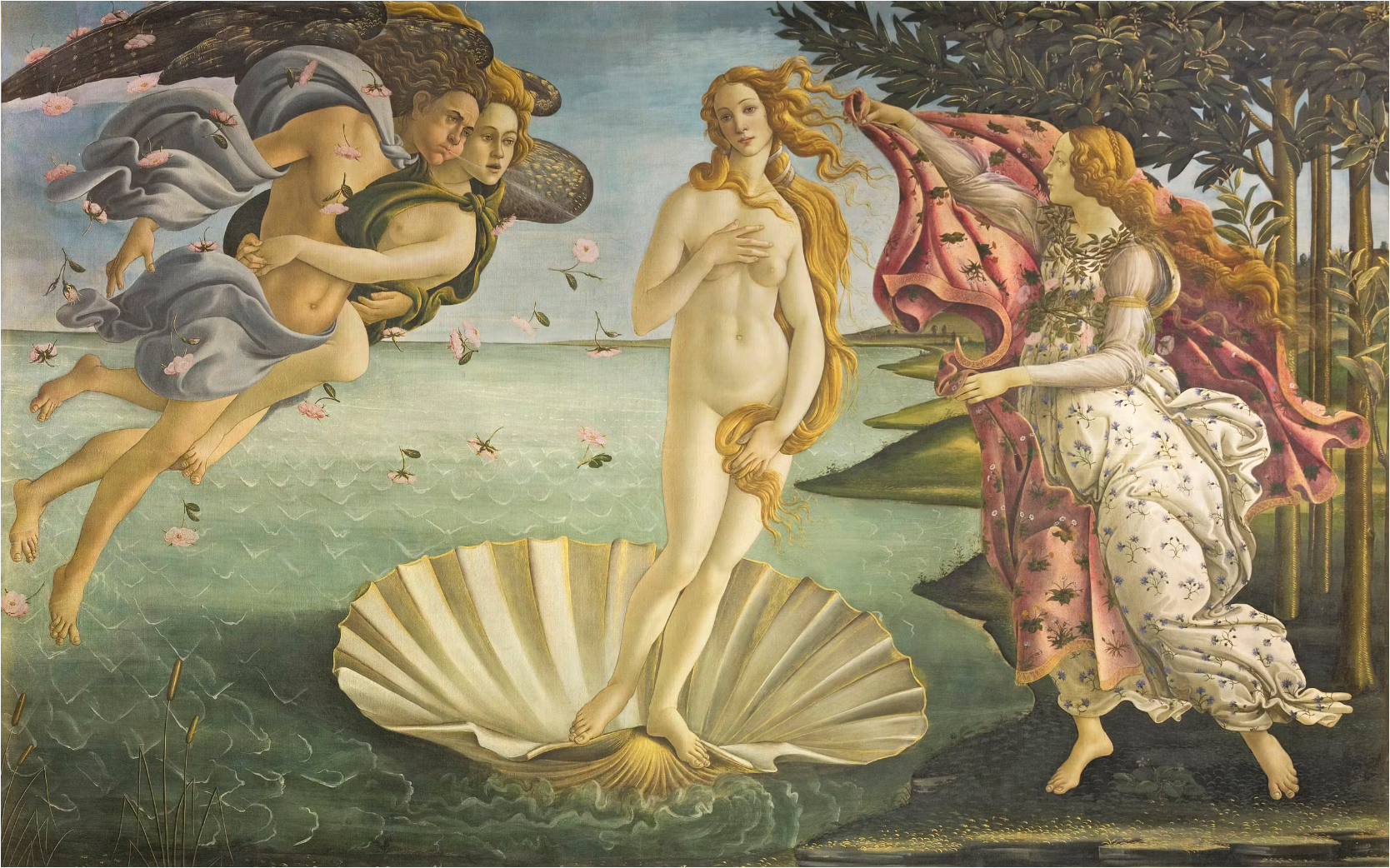

『ヴィーナス誕生』

サンドロ・ボッティチェリ『ヴィーナス誕生』/ ウフィツィ美術館蔵

またまたヴィーナスが主題に描かれているこちらの絵。

右には女神フローラ、左にはゼフィロスと抱えられた女性。この女性はクロリスという説も、そよ風の女神アウラ、または風の精霊ボラとする説もあります。

ほぼ同じ登場人物で構成されているこの2作品ですが、今回はヴィーナスの様子に注目してみましょう。

裸体で、恥じらうようなポーズで立つ女性像には、宗教画の題材で心当たりがありませんか?

そう、禁断の果実を口にして、地に落とされたイヴです。

禁断の果実により知能を身につけたアダムとイヴは、裸体でいることに恥じらいを感じ、イチジクの葉で体を隠したと言われています。

因みに、”恥じらいのヴィーナス”は古代ギリシャ・ローマ美術において、裸体と羞恥心という普遍的なテーマを扱う上で多く取り入れられた題材でした。

今でも多くの彫刻作品が残されていますので、是非チェックして見てください。

情勢の影響により、画家たちの元にはギリシャ・ローマ神話を画題とした作品の制作依頼が多く寄せられた時代。しかし実は、ボッティチェリ自身はとても熱心なキリスト教信者だったと言います。

その後フランス軍の侵略でメディチ家が解体され、サヴォナローラによって再度キリスト教による統治が始まると、彼に心酔したボッティチェリは二度と異教の絵(ギリシャ神話を題材にした絵)を描くことはなくなり、彼の華やかな画風を好んだ人々からは、ルネサンスの終焉と共に存在ごと忘れ去られてしまったと言います。

なんとも切ない最後のように思いますが、

彼の作品には歴史の変遷と それに翻弄される一画家としての彼の人生が鮮やかに反映されているように思えます。

第4章 まとめ

初期ルネサンスの絵画について、お送りいたしました。

いかがでしたか?

今回は少し、歴史の勉強!みたいな部分も多かったですね。

学生時代に歴史が苦手だった筆者にとって、今回の執筆はいつにも増してハイカロリーでした!!笑

が、今回のリサーチで、それだけ当時は絵画作品が政治や宗教との関連性が高いものだったんだ、ということも沢山感じました。

歴史の中で変動する絵画そのものの評価や価値を見ていくのも、絵画鑑賞の楽しいポイントかもしれませんね。

次回は少し時代を進めて、盛期ルネサンスについてもご紹介していきます!お楽しみに!

【おすすめ記事】

西洋美術史とは?各時代の特徴や有名な作品をわかりやすく解説!

▶︎ 名画に描かれた女性たち

女性の魅力を極めた有名な絵画作品10選!各時代の女性の描かれ方から現役アーティストの作品まで解説

▶︎ アーティストの素顔を知る

和歌山県を拠点に活動する画家【坂口裕美インタビュー】画家の道、多分それは「けもの道」