教皇選挙の舞台|システィーナ礼拝堂とは?

投稿日:(火)

目次

こんにちは。WASABI運営事務局のシナモリです。

3月20日から公開中の映画、『教皇選挙』が大ヒットしています。

4月に教皇フランシスコが亡くなったことで、現実世界でもコンクラーヴェが開催され大きな話題となりました。

そして、枢機卿たちによる秘密投票の会場が《システィーナ礼拝堂》です。

その美しさに改めて注目が集まっていますが、特に巨匠ミケランジェロが手掛けた天井画と壁画は圧巻です。

今回は「神の如き」と称されたミケランジェロの作品と、礼拝堂についてご紹介します。

システィーナ礼拝堂とは?

出典:michelangelo.org

イタリアのローマ市内に位置する世界最小の国、ヴァチカン市国。

1481年、《システィーナ礼拝堂》はローマ教皇の公邸、ヴァチカン宮殿内に建設されました。

ローマ・カトリックの総本山サン・ピエトロ大聖堂に隣接し、コンクラーヴェのほか、教皇庁の公式行事が行われています。

「システィーナ」とは、この礼拝堂の建設を命じたシクストゥス4世に因んでつけられた名前です。

外観はシンプルですが、内部はボッティチェリ、ペルジーノ、ギルランダイオらルネサンス期に活躍した芸術家たちの絵画で装飾されています。

出典: APPOLO

向かって左側には旧約聖書、右側には新約聖書の壁画があり、特別な行事ではラファエロが下絵を手掛けたタペストリーも飾られることがあります。

特に有名な部分は天井画と正面の壁画で、これらを描いたのがミケランジェロ・ブオナローティです。

ミケランジェロ・ブオナローティとは

出典:Wikipedia

ルネサンス三大巨匠の一人で、数々の傑作を生みだしたイタリアの芸術家です。

1475年、トスカーナ地方の村カプレーゼに生まれ、間もなくセッティニャーノへ里子に出されます。

石切職人や彫刻家の作業場が近い環境で、幼少期から石に触れて育ちました。

13歳でギルランダイオの工房に入りますが、すぐにその才能を発揮してメディチ家に見出されました。

独立後はロレンツォ・メディチの支援を受け、大理石彫刻家として頭角を現します。

レオナルド・ダ・ヴィンチ同様、彼もまた多岐にわたる才能の持ち主で、画家・建築家としても活躍しています。

そんなミケランジェロの画業を代表する作品が、今回の《システィーナ礼拝堂天井画》と《最後の審判》です。

それぞれ何が描かれているのか、その制作過程も含めて見ていきましょう。

《システィーナ礼拝堂天井画》

ミケランジェロ・ブオナローティ 『システィーナ礼拝堂天井画』 / ヴァチカン宮殿

概要

制作期間は1508年~1512年までの4年間。

縦41.2×横13.2m、総面積約500㎡の範囲とその側面に、フレスコ技法で描かれています。

天井の高さは20mで、平面ではなくアーチ状になっています。

出典:smarthistory

フレスコ技法では、漆喰が乾くまでの約7時間ほどで描き切らなければなりません。そのため、一日に作業する範囲(ジョルナータ)を決めておく必要があり、その境目から作業日数がわかります。

最も有名な『アダムの創造』部分は、わずか3日で描き上げています。

制作の経緯

出典:Wikipedia

ミケランジェロが33歳の頃、教皇ユリウス二世に天井画を依頼されます。

自分は彫刻家でありフレスコ画に不慣れなこと、現在制作中の霊廟に集中したいことなどを理由に断りますが、教皇には逆らえず渋々制作を開始します。

初めこそ助っ人の画家たちがいましたが、やがて技量不足を理由に全員解雇し、たった一人で仕事を進めていきました。

その作業量は凄まじく、毎日上を向いて描き続けたため、首や肩を痛めてしまいます。

さらに、垂れてきた絵具が目に入って視力が悪くなるなど、心身ともに削りながらの制作でした。そんな状況を書いて知人に送った手紙が残っています。

出典:Smarthistory

さらには制作中壁面にカビが発生する・完成を急かすユリウス二世に杖で叩かれるなど苦労が続き、一度は作業から逃げ出します。しかし結局はユリウス二世の圧力で仕方なく戻り、1512年に完成させました。

描かれているもの

天井には元々星空が描かれており、ユリウス二世からはそこに十二使徒を配置するように言われていました。

しかしミケランジェロはそのアイディアを採用せず、自身で題材を選びます。

出典:Wikipedia

それぞれの絵を区切っている柱や梁は、すべてミケランジェロが描いたものです。

凹凸、陰影まで精緻に描きこまれ、立体感が生まれています。

中央部分には、旧約聖書「創世記」のうち9つの場面が描かれており、その周りには預言者と巫女、四隅にはユダヤ人救済に関する場面、スパンドレルや外側のルネッタと呼ばれる部分にはイエスの祖先たちが配置されています。

正面の壁画《最後の審判》側から、概ね順番に物語が進んでいきます。

描いたのは⑨→①の順で、奥に向かうにつれて技術が成長したため、完成度が一層高くなっています。

なお、正面入口を使用するのは聖職者たちだけで、見学者は《最後の審判》が描かれた壁側から入場します。

旧約聖書の9場面

天地創造をはじめ、創世記は様々な芸術家が表現してきましたが、この天井画にはミケランジェロ独自の解釈が盛り込まれています。

① 光と闇の分離

ミケランジェロ・ブオナローティ システィーナ礼拝堂天井画より『光と闇の分離』 / ヴァチカン宮殿

神が光と闇を分け、朝~夜という「一日」の概念を作ります。白い部分が光、黒い部分が闇です。中央に描かれた神も、ミケランジェロはたった一日で仕上げたそうです。

② 太陽と月の創造

ミケランジェロ・ブオナローティ システィーナ礼拝堂天井画より『太陽と月の創造』 / ヴァチカン宮殿

右側は神が太陽と月を創り出している様子です。

左側の後ろ姿は地上に植物を与えており、左右で別の場面が描かれています。

③ 地と水の分離

ミケランジェロ・ブオナローティ システィーナ礼拝堂天井画より『地と水の分離』 / ヴァチカン宮殿

水と空、地と水を分けていきます。

それぞれ獣、鳥、魚など生き物たちの棲みかを決めていく場面です。

④ アダムの創造

ミケランジェロ・ブオナローティ システィーナ礼拝堂天井画より『アダムの創造』 / ヴァチカン宮殿

神は7日目の休息を終え、土からアダムを作り生命を吹き込みます。

アダムの弱々しい姿と、神の力強さが描き分けられています。

天井画の中でもこの部分は特に有名で、手元のアップは映画『E.T』など現代でも様々にオマージュされています。

⑤ エバの創造

ミケランジェロ・ブオナローティ システィーナ礼拝堂天井画より『エバの創造』 / ヴァチカン宮殿

そして助け手として、アダムの肋骨からエバを創造します。左側に横たわっているのがアダムです。

⑥ 原罪と楽園追放

ミケランジェロ・ブオナローティ システィーナ礼拝堂天井画より『原罪と楽園追放』 / ヴァチカン宮殿

こちらも左右で異なる場面が描かれています。

左側は木に巻き付いた蛇にそそのかされるエバ、右側は二人が楽園から追放される様を表しています。

神が禁じていた木の実を口にし、アダムとエバには知性が宿ります。これが、キリスト教における人類の「原罪」です。イエスはこの罪を償うため、十字架刑を受けたとされています。

⑦ ノアの燔祭

ミケランジェロ・ブオナローティ システィーナ礼拝堂天井画より『ノアの燔祭』 / ヴァチカン宮殿

祭壇で神への捧げ物をする場面が描かれています。

燔祭(はんさい)=ホロコーストとは、ギリシャ語で「火で焼かれる生贄」を意味します。

中央の赤い服の老人がノアで、周囲では家族たちが生贄の動物を準備しています。

時系列としては⑦と⑧が逆になりますが、大洪水の場面をより大きい画面に描きたかった為だと言われています。

⑧ 大洪水

ミケランジェロ・ブオナローティ システィーナ礼拝堂天井画より『大洪水』 / ヴァチカン宮殿

左側には増水から逃れ、助け合いながら山の斜面を登る人々。

画面奥には方舟と這い上がる人を押し戻す様、中央は小舟に乗り込む人たち、右側は岩山の上に避難する人々の様子です。

主役であるノアや方舟よりも、周りの人間達をメインに描いているのが特徴です。

近年、病理学者が「画面左側の女性は乳がんの可能性がある」と発表しました。

意図や真偽は不明ですが、右の胸元にしこりのような形が見えています。

⑨ ノアの泥酔

ミケランジェロ・ブオナローティ システィーナ礼拝堂天井画より『ノアの泥酔』 / ヴァチカン宮殿

左側に小さく描かれているのが、葡萄を植えるノアです。

そして、自分が作った葡萄酒で酔い潰れているところが右側に表されています。

側にいるのは3人の息子たち(セム、ハム、ヤペテ)で、父の裸を見たとされるハムは、子孫を呪われるという理不尽な仕打ちを受けます。

7人の預言者と5人の巫女

ミケランジェロ・ブオナローティ 『システィーナ礼拝堂天井画』 / ヴァチカン宮殿

中央部分の周囲、A~Lの場所には、聖書に登場する預言者と古代ギリシャ・ローマの巫女たちが描かれています。

A= デルフォイの巫女

B= 預言者イザヤ

C= クマエの巫女

D= 預言者ダニエル

E= リビアの巫女

F= 預言者ヨナ

G= 預言者エレミヤ

H= ペルシアの巫女

I= 預言者エゼキエル

J= エレトリアの巫女

K= 預言者ヨエル

L= 預言者ザカリア

今回は男女2名ずつ抜粋してご紹介します。

デルフォイの巫女(シビュラ)

出典:michelangelo.org

このシリーズの中で最初に描かれたもので、シビュラとはアポロンの神託を伝える巫女の総称です。

デルフォイはギリシャ・パルナッソス山の麓にあり、アポロン神殿があった場所です。

この絵の巫女は神託を受けてどこか呆然とした表情をしており、自身の体験に驚いているようにも見えます。

なお、左腕の形は1507年にミケランジェロが描いた『聖家族』の聖母から引用しています。

ミケランジェロ・ブオナローティ 『聖家族』 / ウフィツィ美術館

リビアの巫女(シビュラ)

出典:CANVAS

こちらは身体をひねった姿勢で、大きな本(シビュラの書)を開いています。

ペルシャのシビュラに次ぐ最初期の巫女で、神託を詩として歌ったとされます。

ミケランジェロ・ブオナローティ 『リビアの巫女の習作』 / メトロポリタン美術館

この絵の習作では、男性をモデルに描いているのがわかります。

書物を持つ手の角度、足の指の複雑なかたちなどを詳細にスケッチしています。ミケランジェロもレオナルド・ダ・ヴィンチ同様に人体解剖を行い、筋肉の構造などを忠実に描きました。

預言者エレミヤ

出典:wikipedia

エレミヤは古代ユダヤの預言者で、旧約聖書の「エレミヤ書」などを書いたとされ、神を敬わない人々へ悔い改めるよう説きました。

この絵では苦悶に満ちた表情をしており、ミケランジェロ自身がモデルと言われています。

制作の悩みや苦しみ、いらだちが込められているようです。教皇の命令に逆らえず、渋々引き受けたこの仕事に憂鬱な気持ちがあったのかもしれません。

預言者ヨエル

出典:Wikipedia

旧約聖書「ヨエル書」を書いたとされる預言者です。ヨエル自身についての詳細な記述は殆どないものの、ノアの洪水を示唆する預言があります。

“すべて主の名を呼ぶ者は救われる。それは主が言われたように、シオンの山とエルサレムとに、のがれる者があるからである。その残った者のうちに、主のお召しになる者がある。”

引用: 旧約聖書 ヨエル書 2-32

学者然としたヨエルの姿は、建築家ドナート・ブラマンテがモデルとされています。

出典:Britannica

ブラマンテはサン・ピエトロ大聖堂の建築主任を務めた人物で、実はシスティーナ礼拝堂の絵をミケランジェロに依頼するよう教皇に勧めたと言われています。

ミケランジェロを良く思っていなかったブラマンテは、不慣れな絵画で彼が失敗するだろうと思っていたようです。

天井画制作用の足場を作ったのもブラマンテでしたが、最終的にはミケランジェロの指示通りに作り直させられました。

ミケランジェロ側も教皇にブラマンテの悪評を告げ口するなど双方因縁の相手ですが、預言者ヨエルのモデルに選んだ理由はわかっていません。

様々な思惑と縁があり、ミケランジェロの技術とプライドが様々な問題を乗り越えた末、この傑作が誕生したのです。

《最後の審判》

ミケランジェロ・ブオナローティ 『最後の審判』 / ヴァチカン宮殿

概要

制作期間は1535年~1541年頃の約6年間。

システィーナ礼拝堂正面の祭壇側、13.7×12.2mの範囲にフレスコ技法で描かれています。

背景の空は鮮やかな青色が印象的で、高価なラピスラズリの顔料が使われています。

制作の経緯

宗教改革によるプロテスタントの台頭などで、カトリック教会の権威は不安定な状況にありました。

芸術の力で再び威光を示すため、1533年にクレメンス七世がミケランジェロに祭壇画を依頼します。

しかしその時点では着手せず、のちにパウルス三世がその遺志を継いで依頼し、制作開始は1535年からとなりました。

ティツィアーノ・ヴェチェッリ 『教皇パウロ3世ファルネーゼの肖像』 / カポディモンテ美術館

この頃はユリウス二世の霊廟制作にも携わっており、一つの仕事に集中できず苦しんだようです。

《最後の審判》の完成時、ミケランジェロはすでに66歳。画家としてはこの作品が最後の仕事になりました。

描かれているもの

“善をおこなった人々は、生命を受けるためによみがえり、悪をおこなった人々は、さばきを受けるためによみがえって、それぞれ出てくる時が来るであろう。”

引用: ヨハネによる福音書 5-29

聖書における「最後の審判」は、世界の終わりにイエス・キリストが再臨して裁きを与える場面です。

出典:Italian Renaissance Art

中央に描かれた天使たちが笛を吹き鳴らし、最後の審判開始を告げています。

ミケランジェロ・ブオナローティ 『最後の審判』 / ヴァチカン宮殿

向かって左側が天国に昇っていく善人、右側は地獄に落ちていく罪人です。

画面の上部は聖人たちのいる世界、下方には死者が蘇る様子や、地獄に向かう様が描かれています。

出典:Italian Renaissance Art

聖母マリアと共に中央に位置するキリストは若々しく、周囲に描かれている人間は391人にも及びます。

その一人一人が精緻に描かれているため、凄まじい迫力です。

出典:Italian Renaissance Art

出典:Italian Renaissance Art

地獄の川の渡し守カロンなど、細部はダンテの叙事詩「神曲」にもインスピレーションを受けて描かれています。

天井画の完成から30年以上経ち技術はますます磨かれていますが、人間の肉体美に対する探究心は一貫しています。

これが自画像?

出典:CANVAS

聖人バルトロマイが手に持っているのは、人間の皮。実はこれがミケランジェロの自画像だとされています。

バルトロマイは皮剥ぎの刑で殉死しており、そのモチーフは様々な作品にも表されてきました。

残酷な描写ですが、剥がれた皮に自画像を重ねた理由は未だにはっきりしていません。

ミケランジェロの復讐

出典:Walks in Rome

右側に描かれている地獄の審判人「ミノス」のモデルは、教皇の儀典長ビアージョ・ダ・チェゼーナ。

彼に絵を批判されたミケランジェロは、復讐としてこのような姿に描いたとされています。

蛇に巻き付かれ、局部を噛まれている描写は容赦がなく、ミケランジェロが相当な恨みを抱いたという人間味が感じられます。

なお、完成した壁画を見たビアージョ本人は教皇に訴えますが、「地獄では私に何の権限もない」とあしらわれたそうです。

評価と影響

ミケランジェロは批判の声にも耳を貸さず、たった一人で描き続けます。

天井画の完成度は約30年後の《最後の審判》にも遜色なく、いかに早熟の天才であったかがわかります。

制作中の天井画を観に訪れたラファエロは、すぐにその技術を吸収して預言者と巫女を描いています。

ラファエロ・サンツィオ / サンタ・マリア・デッラ・パーチェ聖堂壁画

1512年の万節祭で初公開され、人々はその素晴らしさに驚嘆の声を上げました。

すでに彫刻で傑出していた表現力が、絵画においても存分に発揮されています。

しかし《最後の審判》が完成した1541年、天井画の頃と状況が異なっていた教会は、画面いっぱいに裸体が描かれた様を酷評しました。

1517年の宗教改革以後、教会の権威が揺らいでいる時期において、芸術表現にも非常にシビアになっていたためです。

ミケランジェロの死後、局部に腰布が描き加えられましたが、修復作業により一部の加筆箇所以外は取り除かれています。

近年の修復作業

1980年~1994年に蠟燭の煤などの黒ずみが洗浄され、鮮やかな色彩が蘇っています。なお洗浄液を浸透させる際には、部分的に日本の和紙が使われました。

この修復風景は、スポンサーとなった日本テレビが密着し独占撮影しています。

以前の修復士が独断で加筆した絵具も除かれ本来の姿を取り戻しましたが、色が薄くなり深みがなくなったと批判する声もあります。

それでも修復完了後には教皇ヨハネ・パウロ二世がスピーチを行い、

「システィーナ礼拝堂以上に雄弁に聖書世界を視覚化しているものを見出すことは難しい。光輝に満ちた絵画をよみがえらせてくれた修復作業に感謝したい。

これらの絵画作品を鑑賞することは世界中の人々が等しく喜びとするだろう。このうえない名作絵画というだけでなく、キリスト教徒の日々の生活の糧という役割をも果たしている。」

と称賛しています。

まとめ:ミケランジェロの偉業

職人気質で孤高の芸術家だったミケランジェロ。しかし日々着実に描き続けた集大成は、何世紀にもわたり人々の感動を繋げています。

ドイツ人作家ゲーテは、「システィーナ礼拝堂を見ずには、人間が何を成し遂げられるのか、全く理解することはできない」と書いています。

神話や聖書を描きながら、その中には人間の肉体美に対する礼賛が込められています。

そして彫刻家として研鑽した表現力が礎となり、絵画でも活かされているのです。

初めてのフレスコ画でこの大作を仕上げたことも、天才と称される理由の一つです。

ただしミケランジェロは、「どれだけの労力を注ぎ込んだかを知れば、天才なんて呼べないはずだ。」との言葉を残しています。

それほどまでに努力を積み重ね、一人きりでこの作品を完成させたことは正に「神の如き」偉業と言えるのではないでしょうか。

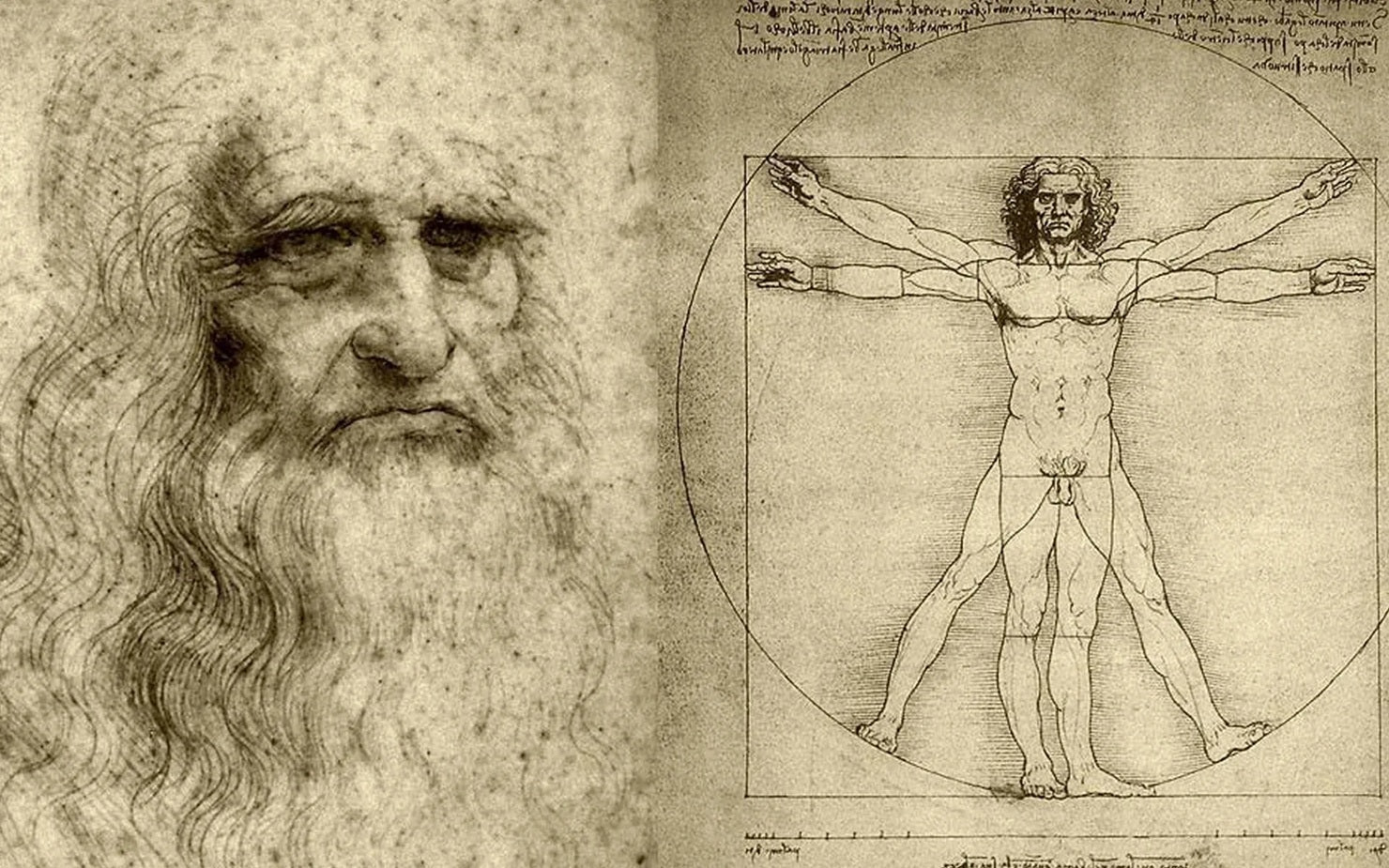

モナ・リザとは?|万能の天才が描いた謎と魅力を解説

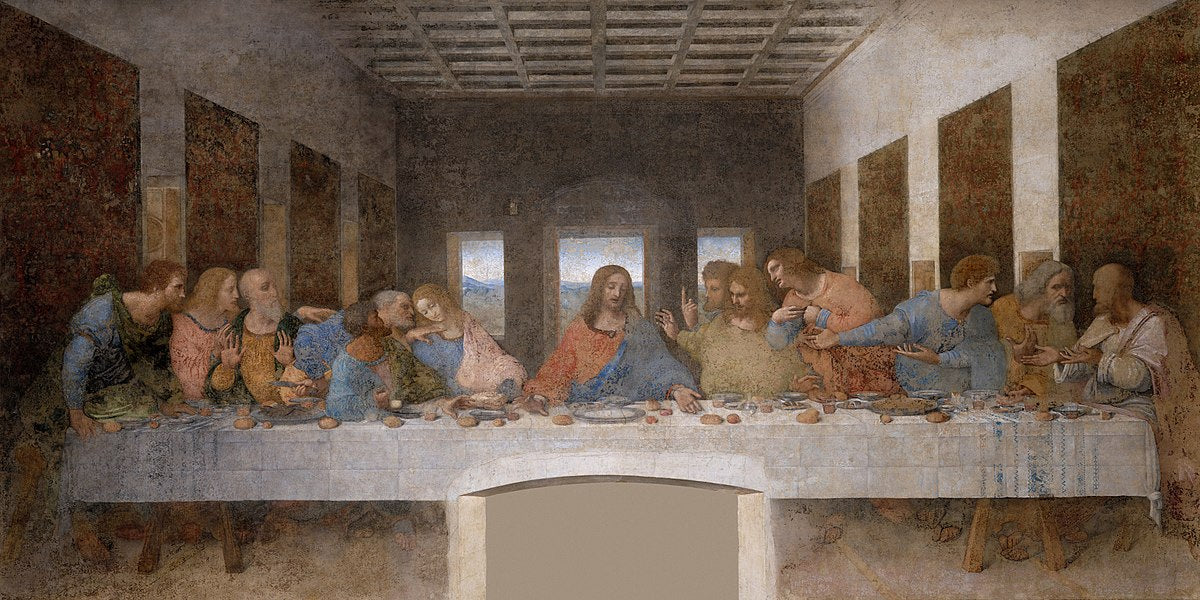

最後の晩餐 | 時代をつなぐ奇跡の名画

レオナルド・ダ・ヴィンチに学ぶ、人生のヒント