絵画・アートでできる節税対策!減価償却資産の条件から価格別の経費計上まで徹底解説

投稿日:(水)

目次

企業経営において、大きな課題である「節税」。

実は、絵画やアートの購入が節税対策として活用できるのです。

この記事では、絵画・アート購入時の具体的な節税方法や、おすすめの作品を価格別にご紹介します。

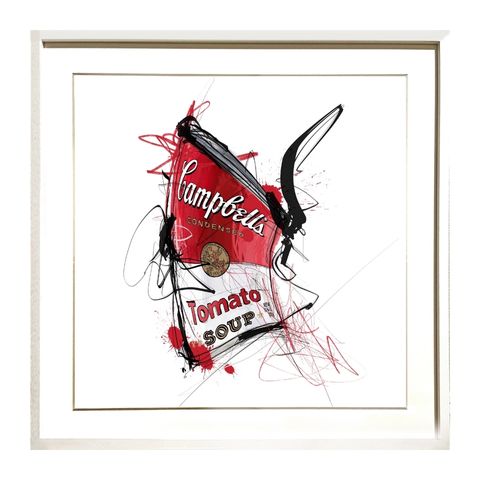

INFINITY-KAZE | RABENDER.M | ¥400,000

スピード感のあるグリーンのラインが印象的なアクリルアート。深いブルーの背景が、グリーンの鮮やかさを引き出し、想像力を刺激するアートです。

絵画の購入が節税につながる仕組み

出典:Adobe Stock

絵画の購入費用は経費にできる

絵画・アートの購入が節税につながる理由は、一定の条件下で「減価償却資産」として認められ、その価格を企業の経費として計上できるからです。

減価償却資産とは、事業のために使用する資産のうち、時の経過や使用によって価値が徐々に減少していくものを指します。

建物や機械装置などと同様に、美術品もこのカテゴリーに含まれるようになりました。

購入にかかった費用(取得価額)を、その資産の法定耐用年数に応じて分割し、毎年少しずつ経費として計上していく手続きを「減価償却」といいます。

これにより、その年度の利益を圧縮し、法人税や事業税などの税負担を軽減することが可能になったのです。

税制改正による大きな転換

2015年の税制改正前後で、美術品における減価償却の判断基準が変わりました。

それまでは、「美術年鑑に掲載されている作家の作品であるか」や「購入価格が20万円以上であるか」といった基準で判断されていました。

しかし、この改正により現在は「取得価額が100万円未満かどうか」が原則的な基準となっています。

100万円未満の美術品は減価償却資産に該当することになり、これによって企業がよりアートを取り入れやすくなりました。

経費計上できる付随費用

美術品の購入にかかる費用(取得価額)は、本体価格だけでなく、付随費用を含めた総額で判断されます。

美術品購入時の付随費用

・額装代

・運送費、搬入設置費

・購入手数料

・動産総合保険料

これらの費用もすべて経費計上の対象です。付随費用を含めた総額が100万円以上となる場合、原則として減価償却資産に該当しない点に注意が必要です。

アートが「減価償却資産」になる3つの条件

美術品を減価償却資産として経費計上するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

【条件①】100万円未満であること

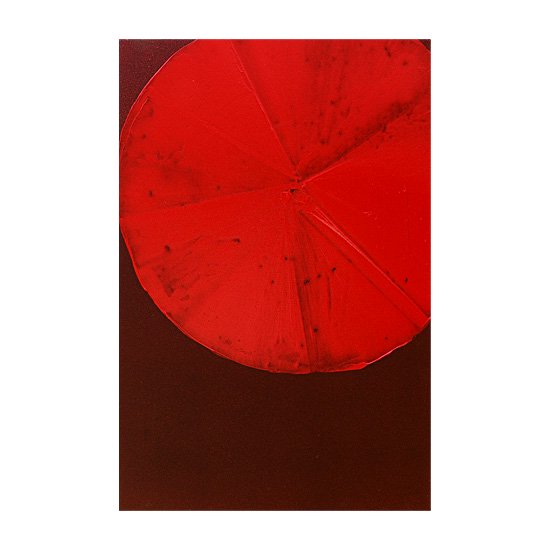

大橋 澪『SAKURA 2410171』

美術品の購入価格(諸経費を含む総額)が100万円未満であることが、減価償却資産と認められるための大原則です。この基準は、2015年1月1日以降に購入された美術品に適用されます。

●100万円未満の場合: 原則として「減価償却資産」に分類されます。ただし、例外もありますので後述します。

●100万円以上の場合: 原則として「非減価償却資産」(価値が減少しない資産)に分類され、経費計上はできません。

SAKURA 2410171 | 大橋 澪 | ¥660,000

桜をテーマに描かれた作品。淡いピンクと光の表現が、空間に穏やかで優しい雰囲気を添えます。季節を問わず春の訪れを感じられるでしょう。

【条件②】必ず事業に用いること

出典:Adobe Stock

減価償却資産は、事業活動の一部として利用されていることが前提です。税務上、「事業の用に供している」と認められる必要があります。

●認められる例: 会社のロビー、応接室、会議室、役員室などで「オフィス空間の装飾」として利用されている場合。

●認められない例: 単に投資目的で倉庫に保管している場合や、代表者個人の自宅に飾っている場合。

絵画を展示していない期間でも、適切に維持管理を行い、いつでも展示できる状態を保っているならば、その絵画は事業の用に供しているとみなされます。

【条件③】時の経過により価値が減少すること

出典: 文化庁 国指定文化財等データベースより 道入『赤楽茶碗(鵺)』

美術品を減価償却資産とするためには、作品価値が「時の経過によって減少していくもの」である必要があります。

したがって、以下の条件に該当する美術品は、購入価格が100万円未満であっても「非減価償却資産」として扱われる可能性が高くなります。

●歴史的価値・希少性が極めて高いもの: 国宝、重要文化財、重要美術品、古美術品、古文書、出土品など、その歴史的価値により時間が経っても価値が減少しないもの。

●代替性がないもの: 歴史的な刀剣や、人間国宝によって制作された希少性の高い工芸品など。

【金額別】絵画の経費計上方法

美術品は購入価格によって、経費計上できる時期や償却方法が大きく異なります。以下に、価格帯別の主な計上方法をまとめました。

| 価格帯 | 適用できる主な会計処理 | 適用条件 |

|---|---|---|

| 10万円未満 | 消耗品費 | すべての事業者 |

| 10万円~20万円未満 | 一括償却資産または少額減価償却資産の特例 | すべての事業者(特例利用の場合は青色申告を行う中小企業者等) |

| 20万円~30万円未満 | 少額減価償却資産の特例 | 青色申告を行う中小企業者等 |

| 100万円未満 | 減価償却資産 | 上記の特例の対象外、または特例を利用しない場合 |

| 100万円以上 | 非減価償却資産 | 例外条件を満たさない限り、資産として計上し続ける |

実際の会計処理を行う際は、購入目的や美術品の性質によって適用される税法上の規定が異なるため、必ず税理士などの専門家に確認しましょう。

10万円未満(消耗品費)

取得した年度に全額を一括で経費計上します(即時償却)。最も簡単で、単年度の利益圧縮効果が高いです。

¥100,000未満の作品特集

10万円以上〜20万円未満(計上方法は2通り)

この価格帯の場合、経費計上の方法として2つの選択肢があります。

| 制度名 | 償却期間 | 償却資産税 |

|---|---|---|

| 一括償却資産 | 3年間(均等償却) | 課税対象外(非課税) |

| 少額減価償却資産の特例 | 1年間(全額一括) | 課税対象 |

【注意点】少額減価償却資産の特例の適用には、青色申告を行う中小企業者等であること・年度内の購入額が合計300万円までであることが条件となります。

この価格帯の処理では、償却資産税の負担回避を重視するか(一括償却資産)、単年度での節税を重視するか(特例)によって、選択すべき方法が変わってきます。

¥200,000未満の作品特集

20万円以上〜30万円未満(少額減価償却資産の特例)

取得した年度に全額を即時償却します。一括計上できるため、単年度の節税効果が非常に高いです。

¥300,000未満の作品特集

30万円以上〜100万円未満(減価償却資産)

法定耐用年数(8年または15年)で分割して経費計上します。償却期間に応じて安定的に経費を分散計上できます。

¥1,000,000未満の作品特集

100万円以上(非減価償却資産)

原則として、経費計上することはできません。

ただし、購入価格が100万円以上であっても、例外的に減価償却資産に分類される条件も存在します。

●価値の減少が明確なもの: 容易に損耗し、美術品としての代替性がある装飾品や、専ら装飾用として使用され、将来的に市場価値が見込めないものなど。

●特定の用途にのみ使用されるもの: 移動が難しく、特定の用途にのみ使用されることが明らかな壁画など。

●公開目的での購入: 一般の人々に無料で公開される施設(美術館やホテルなど)で展示される目的で購入されたもの。

贈答用に購入した絵画の会計処理

出典:Adobe Stock

税務調査で経費計上が否認されるリスクを避けるため、購入価格が10万円を超えるかどうかが重要な線引きとなります。

10万円以上の贈答品は「過大な支出」と見なされる可能性があり、経費否認のリスクが高まります。贈答用の絵画は10万円未満の作品を選ぶことが確実です。

それ以上の価格になるときは、必要な費用であったと税務署に説明できるよう、あらかじめ税理士に相談しておきましょう。

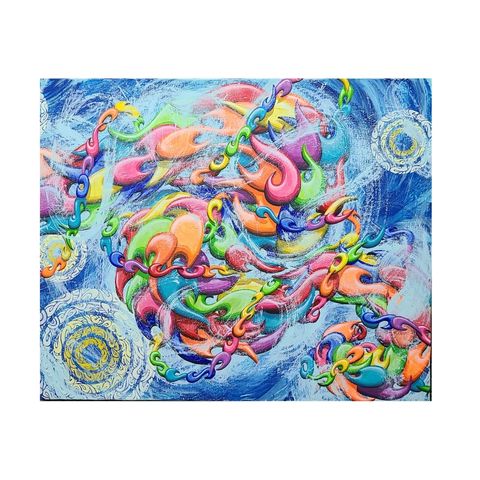

錦鯉 紅白 #1 (Kouhaku) ~ Koi Collection | ロバートネルソンムーア | ¥92,000

白い体に鮮やかな紅色の模様の入った錦鯉の姿は、とても華やかで端正。悠々と泳ぐ2匹の配置のバランスも絶妙です。

減価償却の耐用年数と計算方法

法定耐用年数

減価償却を行う際に基準となる法定耐用年数は、美術品の材質によって定められています。

絵画、陶磁器、ガラスなど金属製以外のものは8年、金属製の彫刻や置物などは15年です。

減価償却の計算方法

減価償却費の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」があります。

法人の原則は定率法ですが、定額法も選択可能です(個人の場合は定額法が原則)。本記事では、分かりやすいため定額法(毎年一定額を償却)を例に解説します。

減価償却費の計算式

取得価額 × 定額法の償却率

たとえば、法定耐用年数が8年の絵画の場合、定額法の償却率は0.125です。

仮に、80万円の絵画を購入した場合、毎年経費として計上できる減価償却費は次のように求められます。

800,000円×0.125=100,000円

これにより、100,000円を8年間にわたって毎年計上していくことになります。

※付随費用が発生した場合は総額からの算出

償却資産税(固定資産税)への注意

「少額減価償却資産の特例」(30万円未満を即時償却)を利用した場合、その美術品は償却資産税の課税対象となる可能性があります。

一方、「一括償却資産」(20万円未満を3年で均等償却)として処理した場合は、償却資産税の対象外となります。

節税効果の比較

|

選択肢 |

償却年数 |

節税効果の速さ |

償却資産税 |

|---|---|---|---|

|

少額減価償却 |

1年(即時) |

速い(単年度効果大) |

対象となる可能性あり |

|

一括償却資産 |

3年(均等) |

遅い(複数年効果) |

対象外 |

単年度で最大限に経費化したい場合は少額減価償却が有利ですが、償却資産税の負担も考慮し、慎重に選択する必要があります。

オーダーアートで希望価格の絵画を

希望の予算やスペースに合う作品は、すぐに見つけるのが難しいこともありますよね。

そんな時におすすめしたいのが、オーダーアートです。

WASABIのオーダーアートでは、既存作品のサイズ違いなどを注文できる「セミオーダー」、色彩やイメージまで自由に決められる「フルオーダー」など、お客様のニーズに合わせてプランを選ぶことができます。

担当者が丁寧にヒアリングを行い、納品までのプロセスをお手伝いします。

会社のイメージに合うオリジナルの絵画を、予算内で手に入れられるのは大きな魅力です。

【制作事例あり】あなたの夢をかたちに!プロが叶えるオーダーメイド絵画の魅力と依頼方法を解説

まとめ

今回は、絵画購入による節税の具体的な方法とその効果についてご紹介しました。

美術品やアートは、適切な知識と戦略を持つことで、企業の節税対策や資産形成の一助になり得ます。同時に、アートは飾られた空間の雰囲気を大きく左右する力を持っています。

企業のブランディングと節税の両面で効果を発揮する、アートの購入をぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

【おすすめ記事】

美大生の絵を買いたい方は必読!購入する際のポイントと購入方法をご紹介

油絵・アクリル画をオーダーメイドしてあなただけのアート作品を。オーダー可能な作家や納品までの流れをご紹介