青の時代とは?ピカソの最も陰鬱な時代の作品について詳しく解説

投稿日:(木)

目次

みなさんこんにちは。WASABI運営事務局のジョージです。

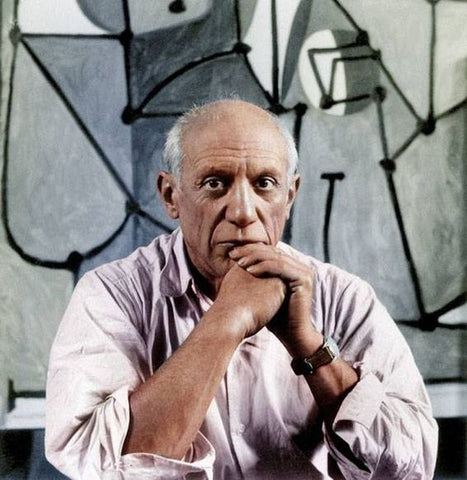

誰もが知る近代美術の巨匠「パブロ・ピカソ」。

美術史におけるパラダイムシフト「キュビズム」の第一人者として名高いピカソですが、あなたはキュビズム以前の作品をご存知でしょうか?

常にスタイルを変え続けた稀有な画家であるピカソですが、今回はその最初のスタイルで最も陰鬱な「青の時代」について解説します。

ぜひご参考ください!

ピカソの「青の時代」とは?

引用:Pinterest

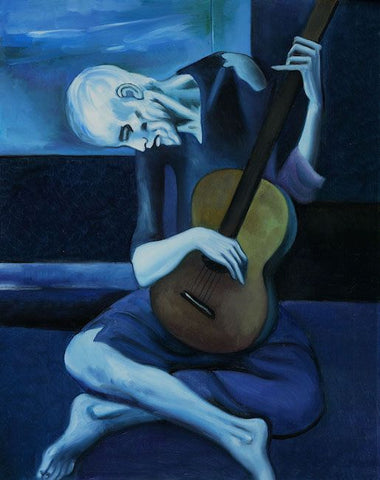

ピカソの「青の時代」とは、19歳から20代前半の1901〜1904年にかけての彼の制作活動を指す期間であり、この時期の作品は陰鬱なモチーフや雰囲気、特徴的な青や青緑の色調で知られています。

親友の死から始まった「青の時代」

19歳のピカソは、期待の新人として既にスペインでの名声を確立しており、親友であるカサヘマスと共に前衛芸術の中心地、パリへと旅立ちました。

刺激的な街や人々に囲まれ、勉学と制作に励む2人でしたが、カサヘマスはそこで出会ったジェルメールという女性との悲恋の末、自ら命を絶ってしまいます。

これが「青の時代」の始まりでした。

親友を失ってしまった悲しみ、彼の悩みを知りながらこの結末を防げなかった自責の念でピカソは鬱病を患い、その人生観すらも変わってしまいました。

悲しみの色、青

引用:Pinterest

カサヘマスの死は、ピカソの人生観だけでなく、作品にもその影響が色濃く現れるようになりました。

ピカソは、パリの華やかさではなく、その暗い影の部分、そして人生の悲劇的な側面に焦点を当てるようになりました。この時期の作品は、憂鬱や貧困、孤独などの感情が青色を中心とした色調で表現されています。

青の時代を乗り越え、訪れる「バラ色の時代」

引用:art-picasso.com

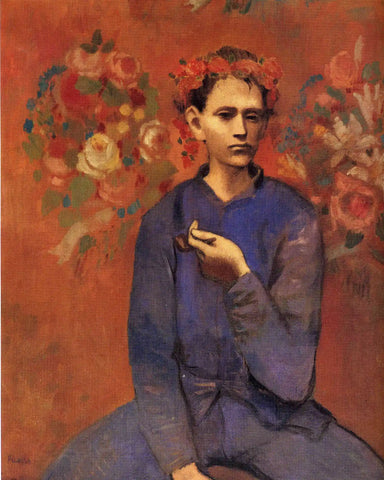

鬱病との戦いが徐々に終わり、精神状態が良くなるにつれ、ピカソの作品はより陽気で生き生きとした作品へと移行しました。

この1904年から1906年にかけての期間は「バラ色の時代」と呼ばれ、気分や主題の変化を表現するために、薔薇色(ピンク)やオレンジなどの暖色系の色を多く用いているのが特徴です。

ピカソはこの「バラ色の時代」その後の「アフリカ彫刻の時代」を経て、美術史のパラダイムシフト「キュビズム」を生み出すことになるのです。

キュビズムとは?特徴や代表的な作品、日本における影響まで徹底解説

青の時代の代表作品

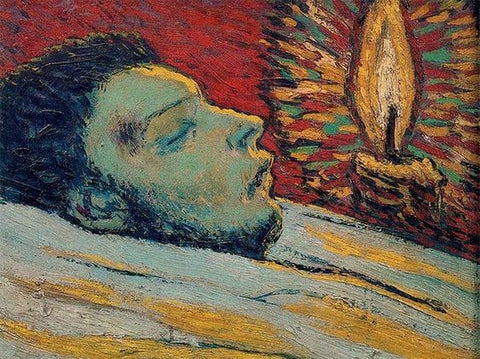

「死せるカサジェマス」|1901年

引用:Pinterest

「死せるカサジェマス」は友人のカルロスが亡くなってから半年後に描かれた「青の時代」最初期の作品です。

同時代の他の作品と比較して、青を用いておらず、色彩も明るいのが特徴。しかし、煌々と灯るロウソクに照らされたカルロスの横顔には、はっきりと死の影がおりています。

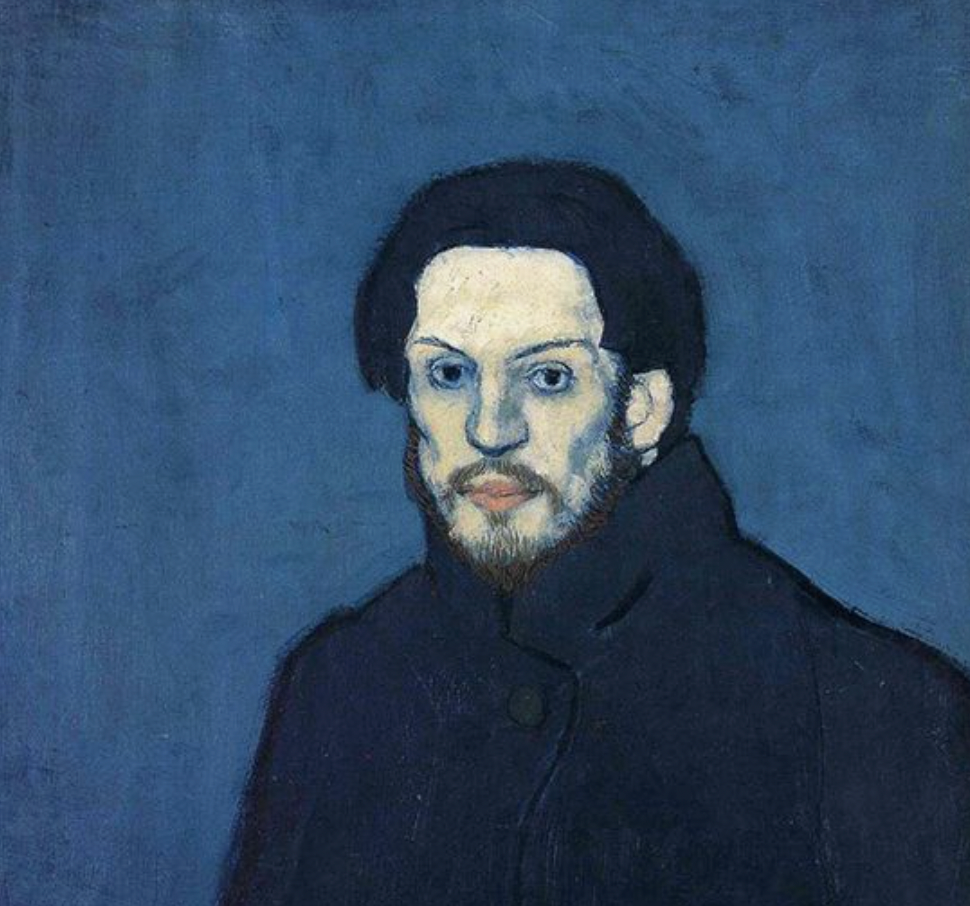

「自画像」|1901年

引用:Pinterest

当時20歳のピカソの自画像。カルロスを失ったショックから頬は痩せこけ、20歳には思えないほど老け込んでいるのがわかります。

もともと外向的な社交家だったピカソですが、カルロスの死後数年間鬱病に苦しんだそうです。

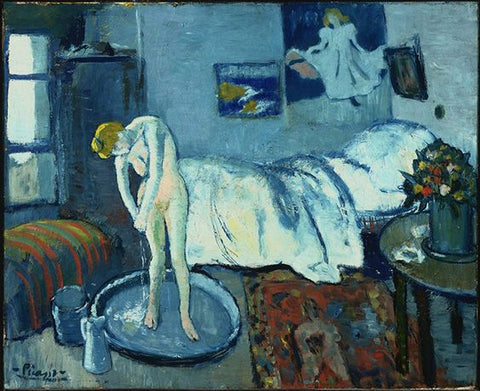

「浴槽(青い部屋)」|1901年

引用:Pinterest

1901年に描かれたこの作品は、ピカソが住んでいたアトリエの部屋を描いています。

壁にはロートレックのポスターが貼られており、彼からの影響を受けていることが伺えます。青の時代の始まりを象徴する重要な作品とされています。

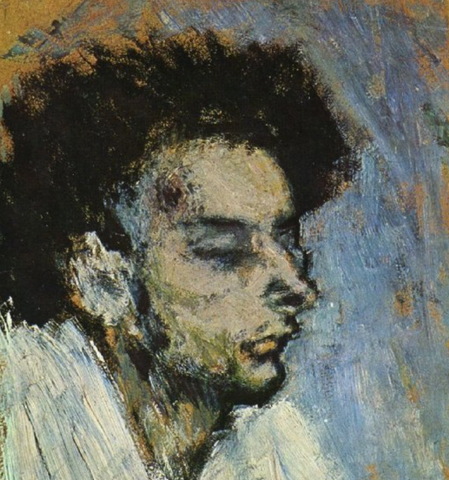

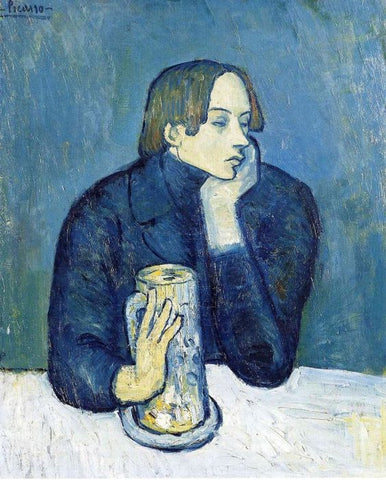

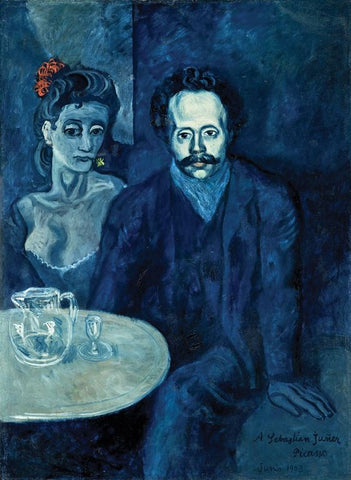

「ハイメ・サバルテスの肖像」|1901年

ピカソの「ハイメ・サバルテスの肖像」は、ピカソの長きにわたる友人であり、後に彼の評伝やカタログを執筆することとなるハイメ・サバルテスを描いた作品です。

二人は青年時代、バルセロナのカフェでの交流を深め、ピカソがパリへと進出すると、サバルテスも彼の後を追ってパリに移住しました。

この肖像画は、その時期に描かれ、サバルテス自身はこの作品を「青い鏡の中の新しい地平線」と評しています。この言葉は、当時のピカソが抱えていた哀しみや悲しみを示していると同時に、世紀末の暗く沈んだ雰囲気を共有する若い世代の感情を象徴しているとも解釈されます。

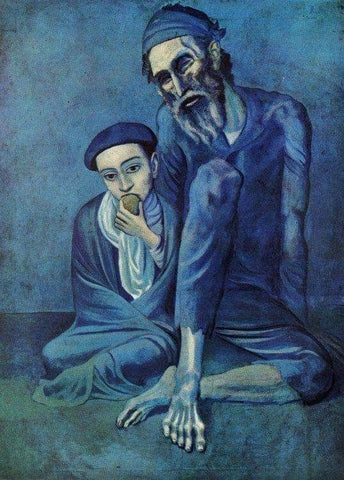

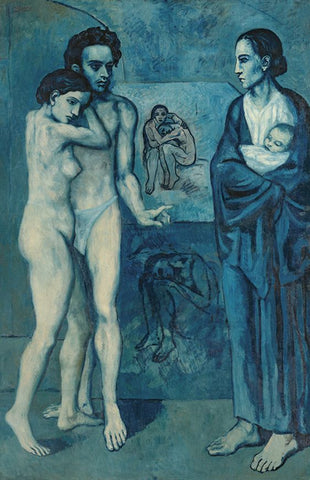

「生」|1903年

引用:Pinterest

ピカソの「生」という作品は、彼が「青の時代」の最盛期にバルセロナで完成させた代表的な大作です。当時、ピカソはバルセロナの風景や貧しい人々の姿をテーマにしていましたが、「生」はその中でも特に象徴的な作品とされています。

初めは自分の顔を描いた男性の姿が、後に彼の亡き親友カサヘマスの顔に変わり、その隣にはカサヘマスが愛したジェルメールと思われる女性が描かれています。

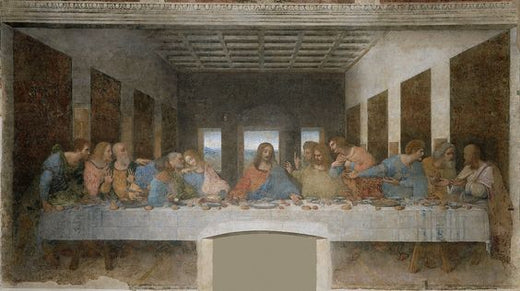

この男性のポーズは、イエスキリストが復活後にマグダラのマリアに向けた「私に触れるな」という有名なシーンを彷彿とさせるもので、ピカソの深い感情やメッセージが込められていると言われています。

ピカソはなぜ「青」を用いたのか?考えられる2つの説

悲しみや孤独の象徴としての「青」を用いた説

引用:Pinterest

「青」は悲しみや哀愁、孤独を象徴する色として、ピカソの心情だけでなく、冷え込む季節や厳しい生活環境を象徴する色を反映していると考えられます。

友人の死をきっかけに「青」で描くようになったピカソですが、悲哀、苦悩、不安、絶望、貧困、社会から見放されて最底辺で生きる人々など、人生の悲劇的で憂鬱な側面を描くのには、適した色だったのかもしれません

自身の絵を売り込むために戦略的に「青」を用いた説

引用:Pinterest

西洋の伝統において、青は「神の色」や「高貴な色」として位置づけられてきました。この色は、憂鬱や貧しさといった負のイメージとは結びついてきませんでした。

ピカソは、この伝統的な「青」のイメージを逆手に取り、悲哀や絶望を表現することで、作品に深い精神性や気品を持たせています。

これは、絵を売って生きていかねばならないピカソの、作品購入者の心理や時代状況を読んだ「戦略」であったともいわれています。

しかし、「青の時代」の作品はその陰鬱さから批評家からも世間からも評判は悪く、ほとんど売れることはなかったそうです。

まとめ

いかがでしたか。

今回はピカソ最初のスタイルにして最も陰鬱な「青の時代」のきっかけや特徴、その代表作について解説しました。

「青の時代」は、ピカソの人生と芸術における決定的な転機となった時期であり、彼の深い感情や人生観が作品に織り込まれています。

この記事を通して、ピカソの新たな一面を知っていただければ幸いです。

【あなたにおすすめの記事】

「日傘をさす女」に隠された切ない背景を解説

西洋美術史とは?各時代の特徴や有名な作品をわかりやすく解説!

ロココ美術とは?その特徴や有名な絵画作品までわかりやすく解説